Charles Nègre, photographe-artiste grassois

- Tom Richardson

- 14 août 2025

- 7 min de lecture

Dernière mise à jour : 22 août 2025

Sur un mur à côté de notre nouvelle Médiathèque se trouve une grande image, parfois confondue avec celle de Che Guevara. Il s'agit en réalité de Charles Nègre* , qui a donné son nom à la bibliothèque, un Grassois de naissance dont les traces se trouvent partout en ville. Vous pouvez admirer certaines de ses œuvres au Musée d'Art et d'Histoire de Provence (MAHP ), rue Mirabeau, et le Musée de la Photographie de Nice , place Gautier, porte son nom.

Nègre était un artiste compétent, mais un photographe quasi génial qui combinait prouesse technique et compétences acquises en peinture pour produire des images qui se démarquent encore aujourd'hui.

Il est né à Grasse en 1820 d'un père d'origine italienne (le grand-père de Charles, Carlo Negri, était venu à Grasse des environs de Milan) et d'une mère issue d'une vieille famille locale, les Isnard.

L'entreprise de confiserie familiale leur a permis de prospérer suffisamment pour envoyer Charles chez un professeur d'art à Aix-en-Provence à l'âge de 17 ans, puis aux Beaux-Arts de Paris en 1839 pour travailler, entre autres, sous la direction d'Ingres.

En 1844, l'un de ses professeurs l'initie à la nouvelle technologie de la photographie, qu'il considère comme un outil potentiel pour la création picturale. Nègre décide alors d'y voir un médium d'avenir. Il poursuit sa carrière de peintre tout en expérimentant et en développant de nouvelles techniques photographiques.

Les peintures de Nègre à Grasse

Plusieurs tableaux de Nègre sont conservés au MAHP. Certains, comme celui de sa sœur Anne (l'air plutôt sombre !), ont manifestement été peints pour des raisons personnelles, et on soupçonne que d'autres, comme son portrait du général Gazan (voir mon blog ici ) et certainement sa copie d'un portrait Winterhalter du roi Louis-Philippe (à la Villa Fragonard), ont été peints simplement pour subvenir à ses besoins.

Deux d'entre eux sont intéressants pour d'autres raisons. Il acheva sa « Mort de saint Paul, dit le premier ermite » en 1847 et l'exposa aux Salons parisiens de 1848 et 1850, où elle fut achetée 600 francs et offerte à la cathédrale.

Or, ce saint Paul-là, s'il a existé, n'a jamais quitté l'Égypte, mais les falaises du tableau de Nègre peuvent être identifiées comme celles de Roquebrune, facilement visibles aujourd'hui depuis l'autoroute A8. Sa sœur Anne vivait à proximité avec son mari, au Muy !

Dans une alcôve de ce qui était la chambre de la maîtresse du MAHP (l'ancien hôtel particulier de Cabris-Claviers) se trouve une image un peu rébarbative intitulée « Le Suffrage Universel ».

Il s'agit en réalité d'un reflet des troubles qui ont secoué l'Europe lors de « l'Année des Révolutions » de 1848, qui a transformé le royaume de Louis-Philippe en Première République. Nègre, apparemment devenu un républicain convaincu malgré ses origines royalistes du Sud, l'a peint pour participer à un concours intitulé « La Figure symbolique de la République ». La figure masculine symbolise la force du peuple français. Une autre version représente une urne pour souligner l'importance de la démocratie.

Il n'a pas été retenu, même le jury de présélection l'a rejeté.

Expertise en photographie

En 1849, Nègre commença à travailler dans un nouvel atelier photographique créé par un autre peintre, Gustave le Gray, et utilisé par lui et d'autres artistes. La nouvelle technologie développée par l'Anglais William Fox Talbot, connue sous le nom de « calotype », semble en avoir été le moteur.

Si le daguerréotype de Louis Daguerre (où des images individuelles sont développées sur du cuivre scellé sous verre) fut la première photographie, le calotype permit de transférer des négatifs sur papier et d'en produire plusieurs exemplaires. Le musée Fox Talbot, situé dans le village historique de Lacock, dans le Wiltshire (un lieu prisé des réalisateurs de séries historiques télévisées !), commémore ce procédé.

Ceux qui travaillaient dans l'atelier de Gray, dont Nègre, se considéraient comme des photographes-artistes. Nègre utilisait régulièrement ses talents de peintre pour retoucher et modifier ses négatifs au crayon graphite ou à la poudre – bien avant Photoshop ! Il adopta plus tard une nouvelle technologie venue d'Angleterre, le procédé au collodion de Frederick Scott Archer, qui permettait d'obtenir des images plus détaillées et en niveaux de gris. Il acquit manifestement des connaissances en physique et en chimie nécessaires et développa son propre procédé breveté, un croisement entre la photographie et la gravure, connu sous le nom de gravure héliographique.

Deux de ses images les plus célèbres sont « Les Ramoneurs en Marche », l'une des premières photographies de rue, qui a fait sensation grâce à son sens du mouvement, et « Le Stryge », une statue de la cathédrale Notre-Dame de Paris, qui est encore aujourd'hui magnifique.

Nègre dans le sud

En 1852, après avoir accepté un poste d'enseignant à Paris pour compléter les revenus de l'entreprise familiale à Grasse, il fit un tour de Provence pour réaliser un album de photographies intitulé « Le Midi de la France ». Il comprend une image assez floue de la place aux Aires et une image saisissante de Saint-Cézaire-sur-Siagne.

C'est l'échec de la publication de l'album (un seul exemplaire subsiste) qui l'a poussé à développer sa méthode de gravure héliographique, une méthode de reproduction fiable, bien que coûteuse.

Nègre n'a visiblement jamais oublié ses origines et rendait régulièrement visite à sa famille à Grasse.

À partir de 1860, il séjourna davantage dans le Midi. En 1863, il devint professeur au Lycée Impérial de Nice, récemment rattaché à la France. Comme Renoir, ce déménagement était en partie dû à des raisons de santé. Dès lors, il réalisa un grand nombre de photographies du sud-est de la France, tout en continuant à peindre. Dans une de ses lettres, il écrit : « Je reviens à mes chers pinceaux », et il renouait parfois avec son intérêt initial pour la photographie, comme méthode d'initiation à la peinture.

Les photographies de Grasse de Nègre

Une fois installé à Nice, il est évident que Nègre se rendait régulièrement à Grasse, emportant son appareil avec lui. Il photographia plusieurs rues de sa ville natale, dont deux sont présentées ci-dessous, comparées à leur aspect actuel.

L'image de Nègre est presque une photographie promotionnelle pour une confiserie. Le 2, place de la Foux fut construit par le grand-père de Charles, Carlo, et la confiserie Manent, qui se trouvait là, était dirigée par son cousin, Charles Manent. L'âme de l'entreprise familiale de Nègre, dont la publicité est affichée sur le pignon à droite, était Joseph, le frère de Charles.

Quartier des Moulins

Pour moi, le tableau le plus marquant de Nègre est son « Quartier des Moulins » des années 1860 exposé au MAHP, qui figure également sur un lutrin du boulevard Gambetta. Il est minuscule, seulement 21 cm sur 17 cm, et il est exposé au MAHP, dans la salle « Artistes du Midi », plutôt qu'avec les autres tableaux de Nègre, dont la plupart datent du début de sa carrière.

Son inspiration est clairement sa photographie de 1852 et, selon les archives du Ministère de la Culture, la tradition familiale veut que le tableau ait été créé directement à partir de la photographie.

Un conservateur du Musée d’art moderne de New York est frappé par « la géométrie de sa composition – la route zigzaguant sur la page jusqu’à un rendu presque cubiste des moulins et des maisons ».

Lien avec Nice et mort à Grasse

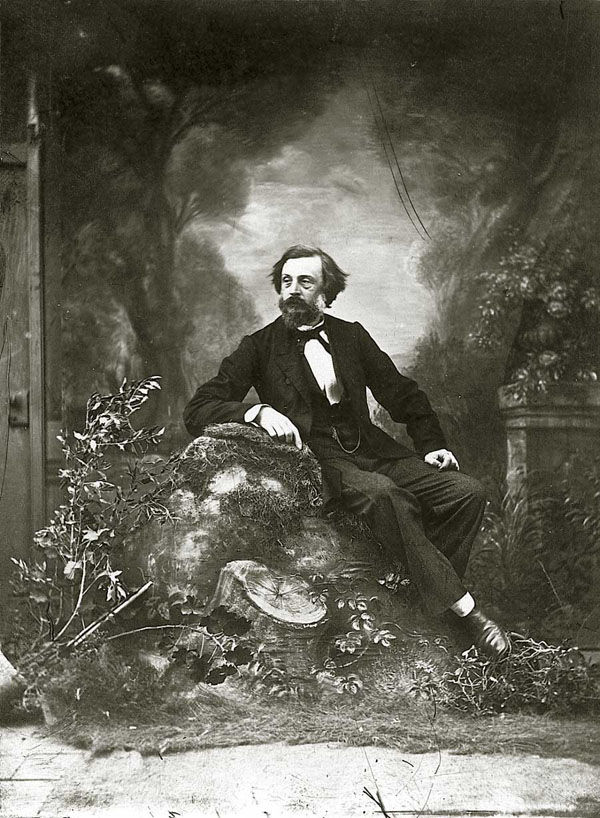

Nègre possédait un studio photographique rue Chauvain à Nice. Son autoportrait ici donne un aperçu des accessoires qu'il y conservait pour offrir à ses clients fortunés des images d'eux-mêmes dignes de ce nom.

Plusieurs de ses images de paysages et d'urbanisme autour de Nice sont conservées au Musée de la Photographie qui lui rend hommage.

Il prit sa retraite d'enseignant en 1878 pour raisons de santé et fut décoré de l'Ordre des Palmes académiques pour ses services. Il retourna à Grasse, où il mourut à l'âge de 59 ans, en janvier 1880, dans sa maison natale. Sa tombe se trouve au cimetière Sainte-Brigitte.

*J'ai trouvé un livre 2021 d'Alain Sabatier et Christian Zerry, 'Charles Nègre : La Révolution Photographique' (Éditions Campanile) très utile en recherchant cet article.

Commentaires