Un Français étranger à Grasse

- Tom Richardson

- 8 août 2025

- 5 min de lecture

Dernière mise à jour : 15 août 2025

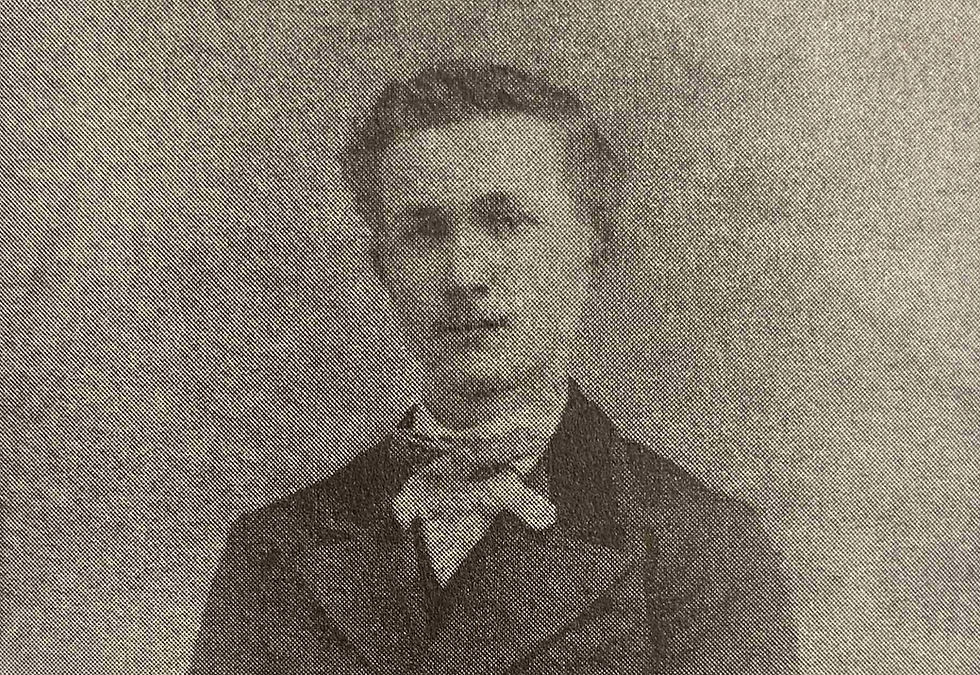

Un Grassois au nom résolument non provençal, Émile Litschgy (1920-2004), a écrit trois livres sur le passé de Grasse. Il ne s'agit pas vraiment d'histoire, mais plutôt d'une série de récits, mais l'un d'eux* parle de son grand-père du même nom, arrivé à Grasse à l'âge de dix-neuf ans en 1873, originaire d'Ensisheim, petite ville minière de potasse près de Mulhouse en Alsace – d'où son nom de famille à consonance germanique.

À la naissance d'Émile, en 1854, l'Alsace était française. Mais en 1873, lorsqu'il arriva à Grasse, sa ville natale était allemande depuis deux ans. Après la défaite de Napoléon III face aux Prussiens à Sedan en 1870, les Alsaciens eurent quinze mois pour choisir, en mai 1871, entre quitter la région et rester français ou rester et devenir allemands.

Nombreux furent ceux qui choisirent la première option – un nombre important d'entre eux se rendirent même en Algérie, alors déjà sous domination française. Fait inquiétant pour la politique du pays, l'un d'eux fut le futur capitaine Alfred Dreyfus, dont la plupart des membres de sa famille s'installèrent à Paris en 1872, alors qu'il avait treize ans. Mais en 1871, Émile, âgé de dix-huit ans, était apprenti confiseur dans sa ville natale. Sa mère décida qu'il terminerait son apprentissage et qu'ensuite il quitterait l'Alsace.

Il partit pour Grasse en 1873, à l'âge de dix-neuf ans, aidé par une tante marseillaise à trouver un emploi. Mais il était alors trop tard : aux yeux de l'État français, il était prussien. Malgré son incompréhension du provençal et son environnement peu familier, il travailla comme confiseur chez une veuve dont la boutique était place aux Herbes.

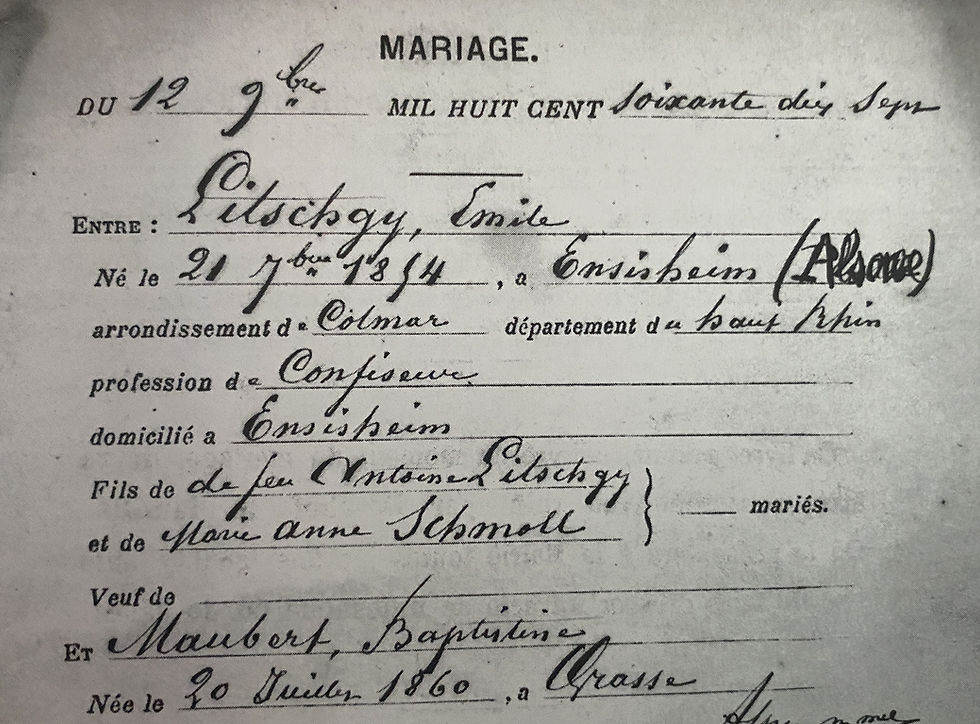

La veuve avait une fille prénommée Baptistine. Émile était manifestement un excellent travailleur, car, avec l'accord de sa mère, Baptistine épousa Émile en 1877. Sur son acte de mariage, son lieu de naissance était « Ensisheim (Prusse) ». Quelqu'un, probablement Émile lui-même, a modifié ce lieu en « Alsace », mais officiellement, Émile, né en France, est allemand.

La photo ci-dessous montre l'emplacement actuel de l'entreprise familiale d'Émile, située au 2 rue de la Pouost, au sud de la place aux Herbes. Connue sous le nom de Maison Appienne (du nom de son constructeur), elle est actuellement, comme vous pouvez le constater, en pleine rénovation. Émile disposait d'un « laboratoire » derrière la boutique. Sa famille, dont sa belle-mère qui, selon son petit-fils, dominait l'entreprise, vivait au-dessus.

Mais son origine, son mariage et son long séjour n'affectèrent pas sa nationalité aux yeux du gouvernement français. Moins de dix ans plus tard, Émile reçut un document l'autorisant à séjourner en France (en termes modernes, il reçut une carte de séjour), bien que son lieu de naissance soit désormais indiqué comme étant le Haut-Rhin, sans préciser de pays.

Il resta donc exilé dans son pays. Son petit-fils raconte que, malgré son mariage et la réussite de la confiserie familiale, il se sentit toujours seul, isolé et jamais bien accueilli par les Grassois.

Émile et Baptistine eurent trois fils, Joseph, Jean (le père du conteur) et Léopold, ainsi qu'une fille, Marthe. En 1890, alors que Joseph avait onze ans, la famille connut un désastre. Le propriétaire de leur immeuble refusa de renouveler leur bail et, pire encore, autorisa quelqu'un d'autre à créer une confiserie à la place d'Émile. Ce dernier eut la chance de découvrir que ses compétences de confiseur pouvaient être appliquées à la parfumerie et put trouver un emploi dans l'une des plus grandes entreprises de Grasse, Roure.

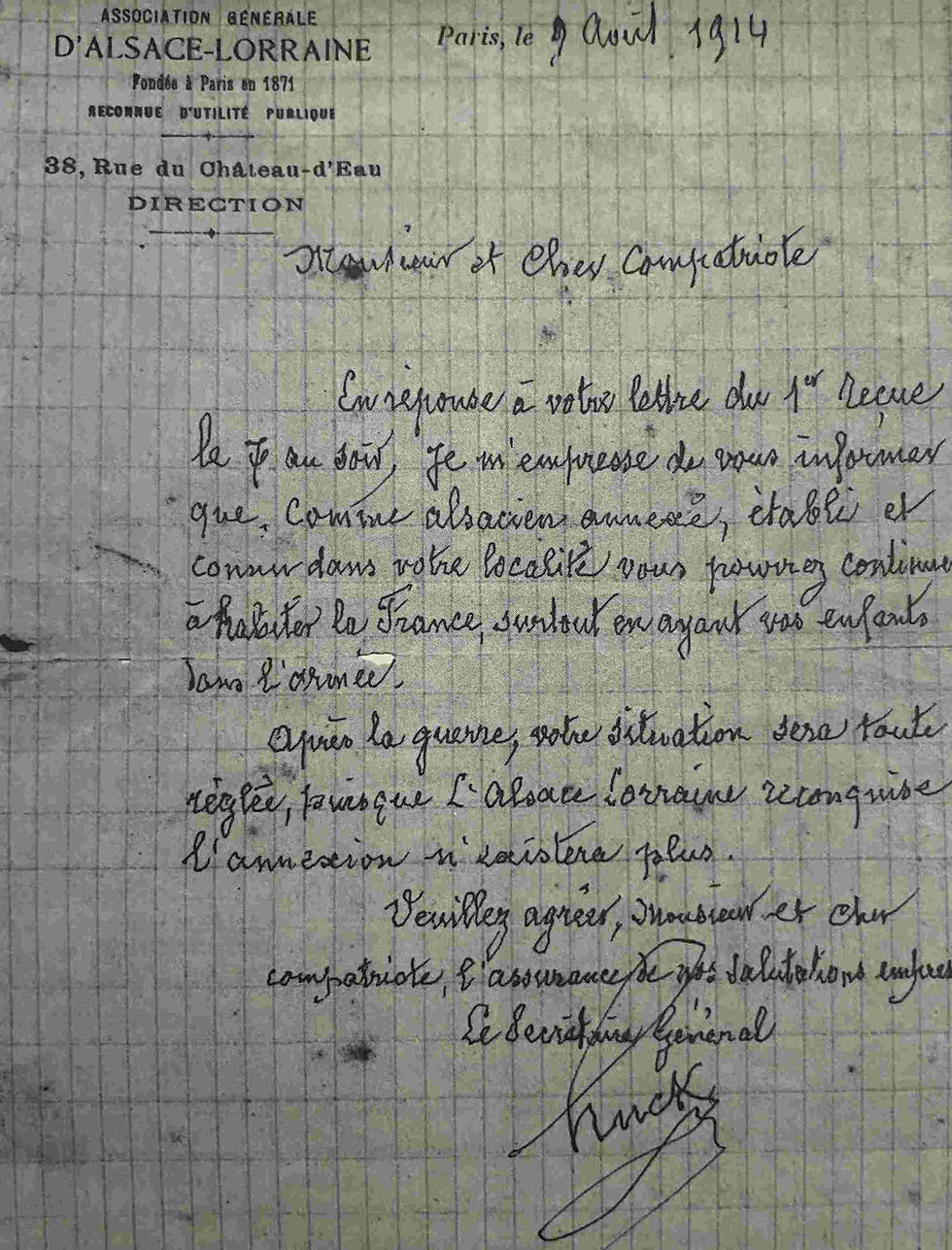

En 1901, son fils Joseph fut enrôlé (par scrutin) dans l'armée : il semble que son père « étranger » ne l'en ait pas exempté. Bien que Joseph soit retourné à la vie civile en 1905, son frère Jean fut à son tour mobilisé, et lorsque la guerre éclata en 1914, les trois fils d'Émile furent mobilisés. Au même moment, des citoyens allemands résidant dans les Alpes-Maritimes furent internés sur l'île Sainte-Marguerite, au large de Cannes. Était-ce le cas pour Émile ? Il fut sans doute profondément soulagé de recevoir cette lettre officielle de Paris affirmant le contraire, même si, s'il n'avait pas été « établi et connu dans votre localité », on peut se demander quelle aurait été l'issue.

Le texte montre aussi la confiance injustifiée du gouvernement français de l'époque qui assure à Émile que sa situation sera régularisée après la guerre car la France récupérera l'Alsace-Lorraine ! Comme elle est datée d'avril 1914, elle montre également que le gouvernement considérait la guerre avec l'Allemagne comme inévitable à une date peu éloignée.

Mais les insultes continuèrent : les papiers militaires de ses trois fils portaient la mention « fils d'étranger ». Heureusement, ils survécurent tous les trois à la guerre, même si Jean et Léopold furent tous deux blessés.

Après quarante-six ans passés comme étranger à Grasse, Émile redevint finalement français en 1919, lorsque l'Alsace fut rétrocédée à la France (non sans une dispute entre Clemenceau d'un côté et Wilson et Lloyd George de l'autre, avant que ces deux derniers n'acceptent à contrecœur).

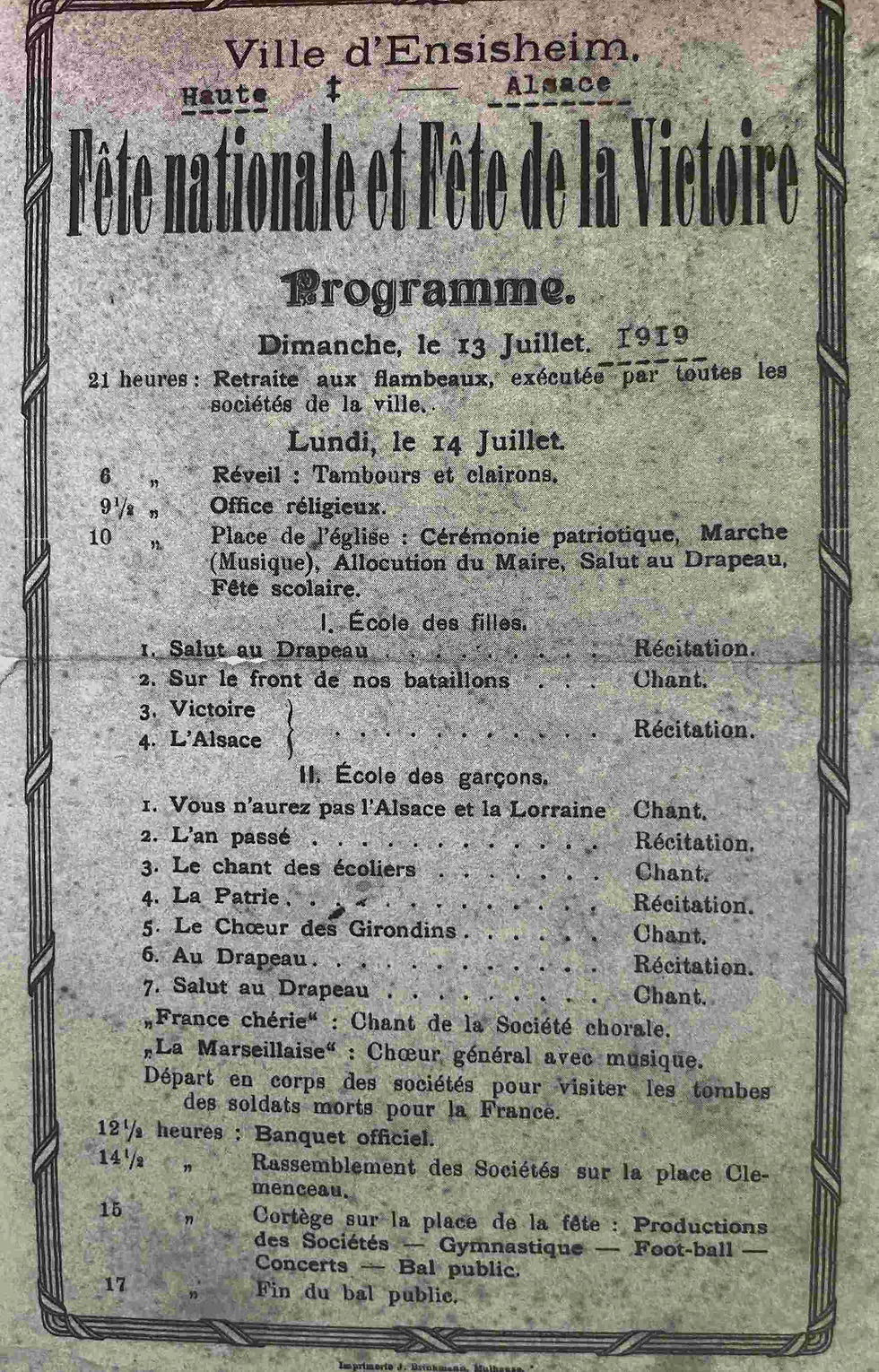

Il ne semble pas y avoir eu de reconnaissance officielle de son statut, mais parmi ses papiers,

son petit-fils a retrouvé cette affiche soigneusement conservée, datée du 13 juillet 1919, célébrant la Fête de la Victoire dans sa ville natale d'Ensisheim. Heureusement, Émile n'a pas vécu assez longtemps pour voir l'Alsace rétrocéder à l'Allemagne, temporairement bien sûr, en 1940.

Nous, les Anglais, vivons pratiquement à l'intérieur des mêmes frontières depuis l'époque d'Athelstan au Xe siècle, et l'île de Grande-Bretagne est unifiée depuis Jacques Ier en 1603. Contrairement à l'Europe continentale, nous n'avons aucune expérience du déplacement des frontières et des nationalités. Ces changements ont récemment été bien plus importants et étendus en Europe de l'Est qu'en Europe de l'Ouest (et se poursuivent encore aujourd'hui), mais nous avons la chance d'être une île !

*Émile Litschgy, ' Sur Lui Disait Maubert-la-Pièce', TAC 1999

Commentaires